【媒体聚焦】杨晶磊教授走进河套会客厅:成果转化的 “高校范本” 如何炼成?

2025-07-18 作者:深港科创公司

本文来源于:深港科创公司

如果说从0到1,是在科研路上日夜攻关取得的技术突破;那么从1到10,就是从技术原理聚焦到市场可行产品,再跨越小中试量产的蝶变。近日,香港科技大学深港协同创新研究院院长杨晶磊教授受邀做客《河套会客厅》栏目,与深港科创公司副总裁华海宁对话,探讨如何跨越成果转化的鸿沟,让创新成果真正走向产业、走进生活。

访谈中,杨晶磊教授深入分享了研究院在成果转化方面的阶段性进展,以及已探索形成的可复制路径与模式,并从自身创业经历出发强调了技术应用场景的重要性。此外,他亦对河套的未来发展表示了深切期待。相信将来会有更多港科大的创新创业力量涌入河套,依托这里丰富的资源土壤,让创新成果百花齐放,让创业梦想从蓝图变为现实。

以下内容来源于:深港科创公司

作为业界大咖

杨教授长期深耕于产学研融合领域

接下来

让我们一起走进

港科大深港协同创新研究院

聆听杨教授在成果转化方面的

宝贵经验和深刻见解

《河套会客厅》第二期

以下为杨晶磊教授

在《河套会客厅》访谈实录精选↓

“深港协同”反映了我们的初心,我们不能各自创新,一定要协同起来。从人才、科研、技术、资金到投资融资市场,把这些元素协同起来,实际上深港在这方面有很大的互补优势。面向在河套区的发展,我们做了比较深刻的布局,从科研、科创、产业化,以及课程培训,导入扩大一些优势和资源。

这也一贯应了港科大“敢为天下先”的精神,港科大有很多前沿技术,在实验室里验证一些概念性的探索后,它可能会有落地的前景,从实验室到真正的市场产品,中间是一个鸿沟,怎么把鸿沟踏平,或者说架一座桥,让我们的创业者有途径可依,这就是我们成立蓝海湾孵化港的初衷。

蓝海湾孵化港,今年已经走入第十个运营的年头。从硬件平台来讲,我们有一批非常专业的高素质孵化服务团队。从实验室的项目,通过陪伴让它变成一个初创公司,随后发展成在市场上有不错声誉产品的企业,在这个过程中,我们边学边去拓展知识的边界,再慢慢把它路径化、制度化来赋能这些企业。

*截至2025年7月,蓝海湾孵化港累计孵化企业203家,其中港澳留学生项目168个,教授科研成果转化项目33项,申请知识产权累计超过2462项,培养国高企业22家,深圳市专精特新中小企业9家,专精特新“小巨人”企业1家。50家企业获得融资。估值过亿企业30家,累计总估值超100亿元。

| 大家的目标是一致的:把技术孵化出来,解决业界和老百姓的痛点问题,给客户带来价值。

首先,一般来讲,能够最终被我们选上的这些企业,一定是有科技支撑的,可能它在这个技术领域里已经打磨了10年20年,它对这项技术底层的理解一定是非常前端的。

第二个,我们是港科大的孵化平台,主要的孵化对象是港科大师生及整个港科大生态圈,同时面向全球对外开放。正因如此,我们做事情的宽度和灵活度很高,比如研究院的信息、资金、空间、政策、软硬件支撑都是对大学开放的。我常回校本部、院系做宣讲,大家清楚这些优势,对希望向中下游落地的团队来说,来这里“一眼即能找到所需”,自然就来河套布局。

我们鼓励百花齐放,什么种子都行,只要是我们能够看得上,或者团队觉得这是适合它发展的“土壤”,我们都是欢迎的。

| 技术源头、资金投入、核心人员培育、市场下沉,每一环都避不了,任何一环出问题都可能走不下去。

我们还是在科研科创这条路上深耕,真正去理解:一个实验室的技术怎么变成市场上看得见、摸得着的产品,整条孵化路径到底包含哪些阶段、需要哪些要素。我自己的初创公司就是这样一步一步走出来的。

通过理解初创企业和市场技术发展阶段,我们的孵化团队会有初步判断,大致了解它处在什么阶段、该赋什么能、需要什么资源、什么支撑。目前为止,我们这边培育的孵化企业的成长路径还是比较高效的。

| 港科大深圳创新创业体系2.0

· 顺应市场需求和产业定位来孵化技术。

· 技术研发及评估、概念验证、市场调研、精准孵化、小试中试、规模化扩张。

· 通过专业化、精细化、特色化、创新型的全链条服务体系,助力创业项目有规划、低风险的高效创业。

| 河套合作区带来的优势、便利,应该是绝无仅有,而且极具特色。

第一,它是离香港甚至港科大最近的地方。做事情,尤其是想往中下游走,大家还是蛮顾虑时间成本,如果单程三小时,很多人就打退堂鼓了。但到这边,门到门的交通时间也就一个来小时,非常便利,这是天然的优势。

第二,作为港科大校园的拓展,研究院是我们了解内地市场、跟广大企业对接合作需求的新窗口,也是港科大“走出去、引进来”的双向信息枢纽。

香港有五所世界前100的高校,人才教育密度全球最高,但天生短板就是缺业界支撑,离市场远。我们一到河套就发现,无论是国央企、国际头部企业,甚至头部民企都在这里布局。

可以想象得到,这里的科技味越来越浓,找真需求的场景也越来越方便。

一个技术能不能落地,实际上由它的应用场景决定。拿我自己创业举例,我花了5到8年才把场景跑通,如果你说这个技术有前沿,有多先进,但它具体承载的产品形态没有摸不清,那一定得花时间、资金、精力、人才去找真正可聚焦、能落地的点。

河套聚集了各种大厂、头部企业,无论是去交流,还是谈合作都极其方便。研究院在这里,是港科大的窗口,老师、学生都能以它为锚点、为基地向外拓展,与企业合作、真正了解市场,甚至打开资本市场。

所以,河套整个创新生态的立意清晰,我们研究院的角色明确,即相得益彰。

这件事,实际上是我多年的梦想。拿我自己举例,从论文里的新材料技术,慢慢变成肉眼可见、业界可用的产品,我们走了十几年。中试平台就是把“全阶段要素配置”梳理出来,听着像理论,但真的走下来,太有血有肉了。这是我们成果转化“鸿沟”里最重要的一部分,如果这一关走不通,后面就不用谈了。

所以这次联合做新材料的中试平台,我非常激动。第一,我本身是大学教授,很多东西需要从实践里梳理出一套范式、一套方法论,再让它惠及生态、惠及港科大、惠及河套这些初创企业。这就是刚才说的“边做边学、边总结边分享”。

| 平台一旦搭好,我们在新材料方向的创新创业,就会做得更扎实、更落地、更有信心,效率和成功率都会极大提升。

另一方面,对过来的项目,我们怎么把它推到创新发展的快轨道上?市场需求是最重要的,技术匹配度是第二重要,如果两者能完美配合,那很容易起飞。

万一没那么容易匹配,那市场需求仍是第一位,因为需求是真实且清晰的,技术就得调整路线、迭代改进。可能原本匹配度只有60%、70%,但经过团队真正“入心入肺”地理解后,做出调整改进,就能看到切入市场的机会,后面就会一路顺下去。

*河套新材料中试孵化平台(筹备中)将建设孵化器、共享实验室及中试转化平台等,向初创科研机构或企业提供低成本孵化空间,助力加速成长。

第一感受就是便捷舒适,交通、生活配套全都能在步行距离里搞定。

第二感受是日新月异,“深圳速度”在这里被完全聚焦、彻底放大,一天一个样。

再来就是干劲十足、充满希望,来了就想撸起袖子大干一番。正因如此,我们才把事业、也把港科大的“疆土”拓展到这里。学校这些年反复强调的重中之重,就是创造更多更大的社会影响力,而这条路就是创新创业,让老师、学生从实验室里走出来。

河套,一定会变成港科大师生进入内地的第一站。这些词不是口号,是我们真实体验、入脑入心后的总结,也希望欢迎港科大以及海内外有志于创新创业的伙伴,来河套看一看、走一走,亲自感受这片深港精华之地带来的震撼,这是一个能在你内心深处拨起涟漪的地方,我想它一定能带来这种效果。

从我个人角度来讲,希望深港一区两园在两地尽快真正打通,让人、物、财、信息、数据能够在园区里面快速流通起来。这个优势也将让我们更快地吸引港科大甚至海外的团队。

河套是能够让你实现梦想的一片热土,这里面聚集了深港的精华,也是能够吸引世界级的企业来这里扎根的地方,我想作为年轻的创新创业者,一定不要错过这一块热土。

在这里,你的人生将会与众不同。

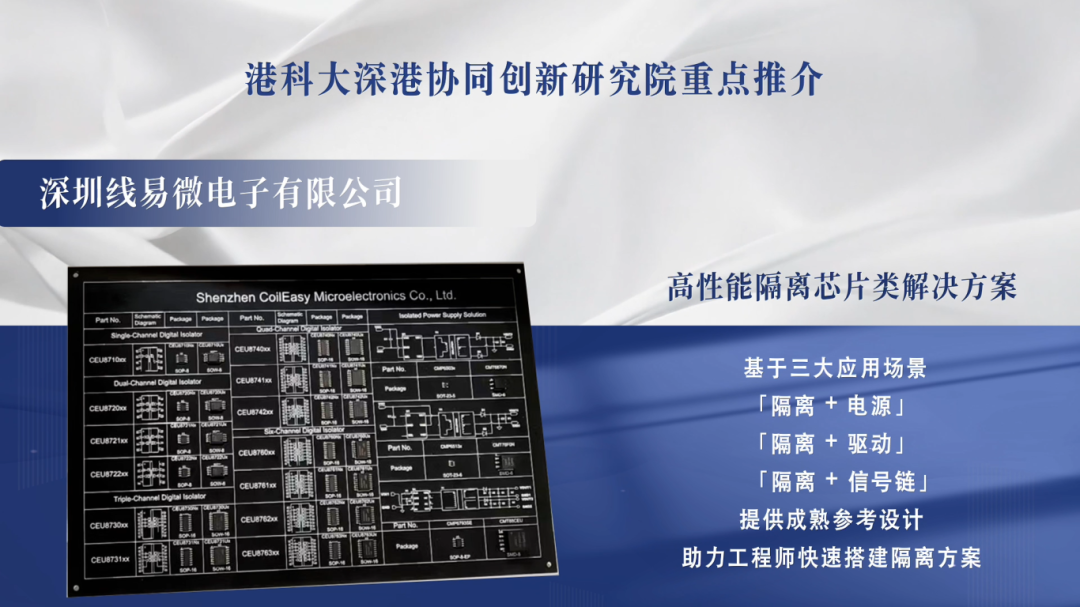

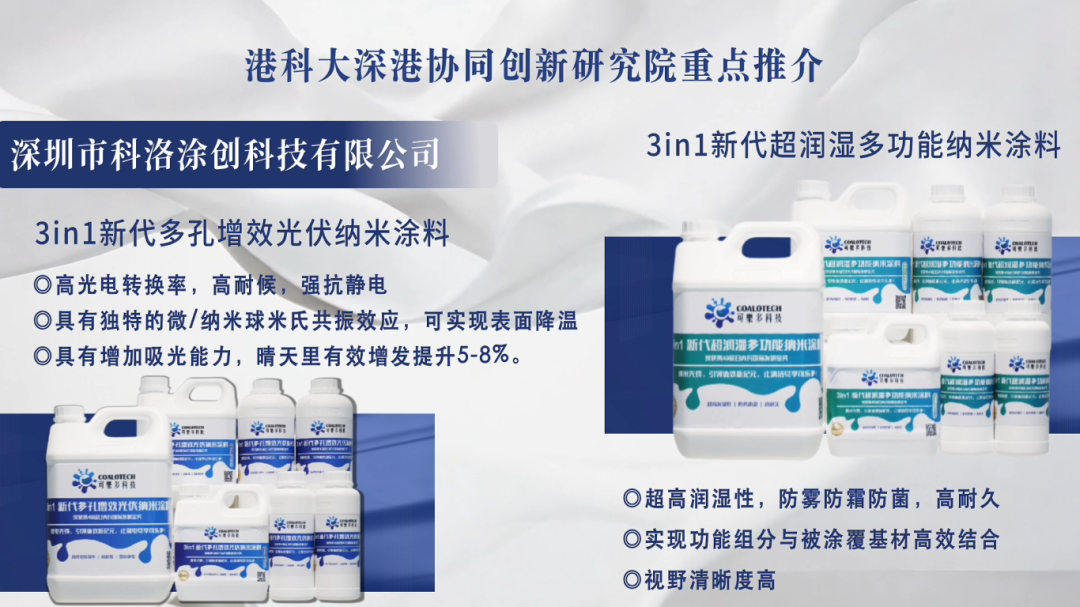

- 港科大深港协同创新研究院重点推介 -

方向明

深圳线易微电子有限公司创始人

“这里是创业者在风浪中,最值得信任的港湾。”方向明感叹道。

他介绍,港科大深港协同创新研究院与蓝海湾为线易微电子的成长全程保驾护航,不仅提供深圳乃至全国的赛事机会,还按企业成长节奏配置办公空间,从最初的一个工位到如今的独立办公室,一路随需而变。

*深圳线易微电子聚焦高性能模拟集成电路,是一家以磁隔数字隔离器、磁隔信号链、磁隔驱动和隔离电源为核心产品的高新技术企业。目前,该企业已打造通用数字隔离器、隔离信号收发器、磁隔驱动、磁隔电源四大自主知识产权产品系列。

陈杰

戴盟(深圳)机器人科技有限公司联合创始人

“在这里创业的最大感受,可以用三个词来形容:引导、共享、创新!”陈杰对港科大深港协同创新研究院和蓝海湾的环境赞不绝口。

他表示,在引导方面,公司团队早期方向未明、人手不足、资金有限,通过研究院和蓝海湾提供的导师辅导和平台资源,为其在技术与战略上提供清晰引导,“这个对我们早期的帮助是非常大的”;在共享方面,研究院开放实验室、设备及调试场地,帮助降低初创成本,并主动对接政府资金,缓解早期资金压力。

更关键的是在创新方面,研究院把光学、激光消杀、半导体等不同领域的企业汇聚一堂,使触觉传感器技术与多元场景交叉融合,持续催生新的创新可能。

*戴盟机器人(Daimon Robotics)致力于深度融合人工智能和机器人技术,专注于研发和生产真正可商用的多系列通用仿人机器人产品,为智能制造、物流、商用服务等多场景提供全方位产品和创新性解决方案。

-

请填写相关信息